原标题:一位华语新锐导演的横空出世!

撰文、采访、整理 |简丹

《流水落花》是在郑秀文陪跑多年后,让其终于拿下香港金像影后桂冠的作品,殊不知它同时也是一位新人导演——贾胜枫的长片处女作。

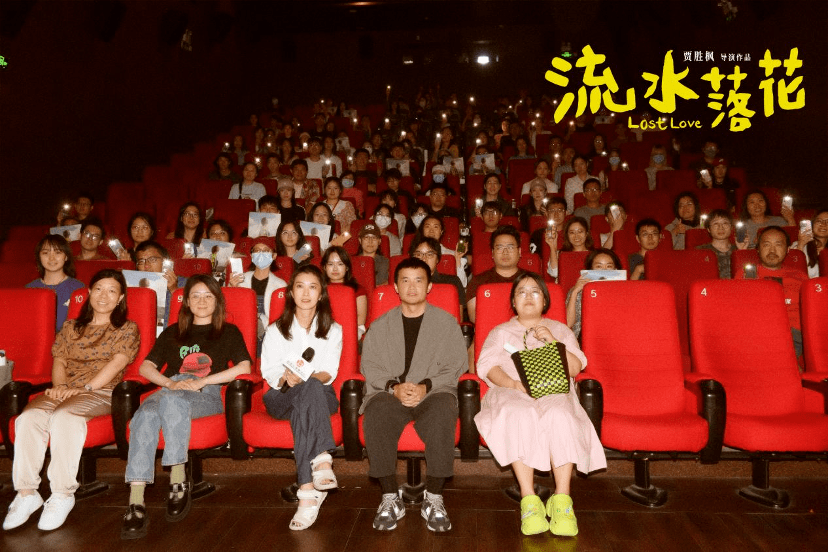

电影已于9月15日在内地公映。其实在这次正式发行之前,影片早前已在香港国际电影节、北京国际电影节、上海国际电影节纷纷献映,亦取得不少好评。

作为一位新人导演,贾胜枫带着自己的初作品,从香港走向内地,还将代表着中国电影走向国际展映,这一路与观众的互动,让他见证着自己作品旺盛的生命力,亦伴随着电影一同沉淀。

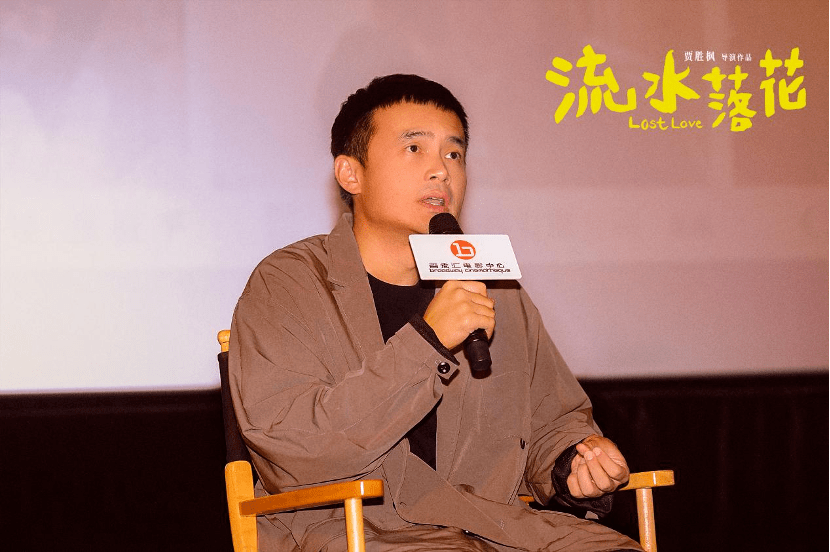

近日,我们和贾胜枫导演取得专访,他谦虚真诚,对作品的深度阐释与解读让其多了一份新人导演身上难有的稳重娴熟。

推荐大家一定要在大银幕去了解贾胜枫这位银幕新星,也希望以下采访能给你带来对《流水落花》更深层度的理解。

您是理科出身,后来从事了文字工作,接着转向短片拍摄,直到最近推出自己的第一部长片《流水落花》。这中间经历了怎样一个过程?从短片转向长片有遇到什么挑战吗?

贾胜枫:我大学的时候是在香港科技大学读的化学专业,其实那时候还真的没有很多想法,只是因为当时自己成绩最好的一门科目就是化学,但读了一年就没什么兴趣了。所以当时我除了攻读专业外,还一直在泡图书馆狂看电影,看书,然后爱上了写作。

后来大二的时候我去一间杂志社当了实习生,最后转为全职的编辑和记者。我做了10年的记者,期间主要做的是一些文化艺术类的人物专访或专题报道。应该是2015年左右,那时候香港的一些传媒公司在大规模转型,开始从文字向转型到拍短视频。

在这个转型期间,记者主要做两方面事情,其一就是要继续写文章、配照片;而另一方面我们还要出一些有关于报道或专题的影像,一般就是四、五分钟。那时候我们也没有什么资源,就只有一个记者和一个摄影师来做这件事,所以记者当时其实也就充当着一个导演的角色。

其实我一开始是非常抗拒拍视频的,因为我觉得好像做出来的东西都很粗糙,但做着做着我又觉得,唉?好像还是可以从这么少的资源里面,去做一点被有点品质的短视频出来。

回想起来,其实我在中学、大学的时候也非常喜欢看电影,只是没想过要自己做导演而已,但是到了这个地步,就觉得好像反而接近了自己曾经非常喜欢的东西。

后来我就跟当时的几个摄影师和剪辑师一起从杂志社出来合办了一个制作公司,专门帮不同的公司去拍视频。视频也越做越长,比如一开始做一些20来分钟的一些剧情短片,半小时的电视节目,又做到一小时的纪录片。

我也参加了一些短片竞赛,就这样一步一步往上拍。其实到了最后我觉得我最想做的还是电影,我觉得电影应该是影像的终极,所以当时就去投了我的首部剧情片计划,然后就有了《流水落花》这样一个故事。

从短片转向长片其实挑战非常大,我觉得最大的难度就是当你的规模变大了四、五倍的时候,你要去沟通的数量就要增加四、五倍。因为每个部门都会问你最后你的决定是什么?为什么会这样做?你好像要把这个世界想得非常的细致。

电影是一个假的世界,拍电影等于是在造假,但你要把那个假的世界造得好像是真的一样。

我也会觉得时间好像永远不够用,因为我们对每一个镜头要求都非常仔细,所以有时候在现场突然觉得有些东西不对,需要去调整的时候,其实是需要花大量的时间的。不像我们在拍短片的时候,可能你在现场临时做了转变,也只是10来分钟的事,而长片耽搁一下就会损失很多。

怎么会想和太太一起写一个流水落花的故事?电影片名的由来是什么?

贾胜枫:我的太太本身是一位电影编剧,如果我要做一个电影的项目,我肯定是第一时间先跟她合作,她也教会了我很多关于剧本上的一些技巧。

其次我觉得《流水落花》的题材,非常适合我们这个夫妻关系去写。因为其实剧本本身也有很多方面是来自我们夫妇之间和女儿相处得来的一些灵感。虽然我们不是寄养家庭,但是我觉得父母和子女之间的感情还是可以互通的。

关于片名《流水落花》,虽然电影的题材是寄养家庭,但最后我们想表达的其实还是父母和子女之间的关系,人和人之间的双向关系。我觉得片名不能够太过直接,不能说一来就是:寄养家庭的XXX,因为这样就好像是一个教育电影,要教大家怎么去做寄养家庭,然后让大家去关心寄养儿童这个社会的议题。

其实我的重点不是在寄养家庭,而是在于借寄养家庭这样的结构去比喻人生,所以它需要一个比较升华一点的名字,要有一个意象在里面,我觉得“流水落花”就非常适合。

因为最直接的就是,大家看了这部电影就会非常明白“流水”其实是寄养家庭,而“落花”是没有人照顾的小孩,然后流水就在下面接住这些落花,然后把他们运送到一个更远的地方,让他们继续生活下去。

但是大家也可以再思考一下,其实谁才是落花?谁才是流水?相信不少人也会发现,其实是小朋友们在帮助这对夫妻缓解他们的身心伤痛,那会不会是这些家长才是落花,而来来去去的小朋友才是流水呢?

解释权在大家,我觉得我们都是落花,而时间是流水,我希望达到一个这样的表达。时间会把我们带到一个最正确,最合适的地方。

而电影的英文名叫《Lost Love》。一开始我也想了很多英文名字,但是都觉得差点意思。然后就顺着流水落花的粤语发音做了尝试,音译过来刚好接近于英文Lost Love。我觉得意思上也不错,因为整个电影就是在说你要失去了才懂得什么是爱。

您在北京首映礼当天提到过,片名的“流水落花”四个大字是自己女儿写的,包括结尾那只黑狗也是男主角陆骏光自己的爱狗,可以说这部电影也是充满着您及所有主创个人记忆的一部作品。您在写剧本的时候,在哪些场景融入了您的个人记忆?

贾胜枫:有一场戏森仔在跟丁叔叔打扑克牌,他头上夹着很多浪山夹,其实那个那个情景就出自于我和我女儿玩的时候的一个情景,我跟她做过同一件事,不然我也想不到这个桥段。

然后电影最后出字幕的时候,有一段录音,我把有一个人和一个小孩在生活里面的一些谈话的内容放了进去,其实那段录音也出自我和我女儿的声音。我们当时是在说粤语,内容是我女儿在说“生日快乐”这四个字,但说来说去总说不好,我就在纠正她,也在笑她。

之所以想要在最后放进这样一个生活的录音,是因为我想在最后用声音去回忆一下天美姨一家三口,把一段好像她儿子还没去世的时候会有的一个生活片段以录音的形式再呈现出来,其实这也是一次银幕和现实的结合。

对了,我的女儿还出演了电影结尾摸黑狗的那个角色。

作为新人导演,您是怎样和郑秀文取得合作的?

我最初接触郑秀文,其实就是非常直接地把本子直接递给她看,然后她用了两天时间就回复我了,说她也非常想做这个角色。很快我们就在她的工作室里约谈,我记得我还带着陆骏光一起上去的。

当时我第一面见到她,就发现在公众视线以外,她其实是非常安静的一个人,说话也非常温柔,不像她平时唱很多快歌那样非常有劲,有快感的感觉。

在片场的时候,我也会经常跟她聊天,她说话非常的温柔,都是用很小的声音,然后细细地,很温柔地跟你说一些生活上的事情,她会跟我谈一些和电影完全无关的东西,比如说平时吃什么,会不会做菜等等。

当然聊的最多的还是电影本身,其实很多人都不知道她是一个非常资深的影迷,她其实看电影比我还多,比我还快,很多刚刚出来的电影她立马就看了,Netflix出来的一些新剧集,她也马上就看过了。

而且她也不是看商业片的人,她看了很多文艺片,她很喜欢韩国导演洪常秀,也看很多欧洲的一些大导演拍的偏门的文艺片,这个是我意想不到的。所以她其实是一个文艺青年,除了电影以外,她也会看很多书。这大概就是我对她的印象吧。

还有一个杀青后的分享,那时候我们刚刚拍完了电影,她邀请我去看她的演唱会。当时她在台上又唱又跳,穿了一些很演唱会的一些服装,闪闪闪亮亮的,颜色非常鲜艳。

那个时候我其实是非常有感触的,因为我跟她在片场接触了一个多月,再加上前期讨论,其实接触了差不多三、四个月的时间,她在我心目中早就变成了天美姨的样子。在现场她都是穿一身非常朴素的装束,顶着一头短发,也没怎么化妆,穿着个拖鞋,就好像真的是一个就住在我旁边的邻居一样。

然后演唱会那天,她摇身一变,变成了台上的一个天王巨星,我当时第一个感受就是,噢对,其实她是郑秀文,是个巨星,她原本的样子就是这样。我好像感觉天美姨在她身上已经消失了一样,天美姨这个角色已经不在了,所以我很怀念她在片场是天美姨的那两个月。

所以她就是一方面具有那种天美姨身上那种很温柔的特质,一方面又很多变,有着很多可能性,同时热爱着电影,也会去关注这种中小成本的文艺片的制作。那得知她陪跑多年,终于拿下香港金像奖的影后,您当时的心境是?

贾胜枫:她领奖的时候我也在现场,当时当然非常激动啊。我记得那天的颁奖时间好像是晚上10点多,她8点多的时候还传了一个讯息给我,她问我“你紧张吗?”。但是我没看到,等到整个颁奖礼结束,我再看电话,才发现她传了一个message给我。其实我觉得她也比较紧张,所以她才问我紧不紧张。

她当天拿了两个奖,一个是原创歌歌曲,另一个就是女主角。我们在台下拥抱,然后我有去跟她说恭喜。她也跟我说:“也不错噢”。她说这句话是因为,其实我在之前也有跟她说,我有点失望自己没有提名到其他的奖项,比如说新人导演,或者是最佳编剧。我想她当时说“也不错哦”,就好像是在安慰我一样,因为她会觉得这个奖也是归功于整个团队,她始终觉得是其他的岗位一起成就了她的这个奖。

您之前的短片作品《鸡蛋仔》《飞往父亲的鸟》也都是家庭题材,包括和演员陆骏光之前也在《鸡蛋仔》中有过合作,他也同样饰演了一位父亲,为什么会反复偏爱于拍摄这种家庭题材类作品?

我觉得首先非常现实的是,我之前做的短片都用了非常少的钱,比如说《飞往父亲的鸟》用了10万块,《鸡蛋仔》就更加便宜,用了2万块不到就拍了一个8分钟的短片。当资源不是很多的时候,我想到的题材就比较接近于现实。

而且我确实对家庭题材比较有兴趣,因为我觉得家庭里的秘密是最多的。对于我来说,家庭故事是最悬疑的,家庭永远都是一个可以去取材的地方。当然你说杀人案或者是警匪片,它们当然也会有它们的悬疑。但是在我来看,其实家庭是一个更具有悬疑感,有着更多秘密的一个地方。

电影中大多数孩子被寄养的原因在电影中都可以找到出处,而明仔和最后一位即将面临高考的黑皮肤小孩似乎没有交代,您是想要刻意留白吗?

贾胜枫:我觉得对于每一个小朋友,我想交代的背景都有点不同。比如说菁菁就很清楚,为什么她会只有外婆带?因为她妈妈肯定是和他的生父已经离异了,她妈妈重新组建了家庭,而且生了新的小孩。

而小明之所以这么乖,是因为他不停地在其他寄养家庭间兜兜转转,却始终没有人领养他。我想交代的是他的这个背景,而不是去交代他的父母怎么样。小明非常渴望有一个稳定新的家庭,当俩夫妇在吵架的时候,电影中有一个镜头就是小明坐在床上哭。

其实那个镜头的意思就是说,当他听到这对夫妇吵架,他会觉得他们的关系肯定要变差了,他又需要离开了,所以他才会帮天美姨说谎,去非常乖地取悦这些大人。他觉得我对你们好,你们就肯定会喜欢我,然后就不会让我走了。

关于黑皮肤的小朋友,我是特意想留白一些让大家去想象的。可能内地观众未必能直接理解到,会对社会背景有一些距离感,但香港的观众大多会直接想象得到。因为香港其实接收了很多外国的难民、偷渡客,他们大多来自非洲一些非常穷的国家。

很可能他们偷渡过来,没有及时遣返,住在一个例如难民营这样的地方,生了小孩,然后他们自己就回国了,扔下小孩还在香港不管,这样例子非常多;又或者是他们的父母因为做了一些边缘的事而入狱,也是有可能发生的。

所以在这个肤色上面,其实我是会有这些联想在里面,当你看到他的肤色,也许也能看到背后更多的社会大环境的问题。

电影最后天美姨从医院回家,和孩子们的见面是电影中唯一一段超现实的画面,观众得以再次认识到这个平凡女人的伟大所在,也和她一同回顾着她与孩子的点滴。然而电影的结局是让人遗憾的,您为什么会选择给天美姨这样一个结局?

贾胜枫:我拍电影其实更多想说的是,人生和生命是怎么一回事,而我觉得死也是人生的一部分,我也不觉得有什么太大的悲哀。而且其实这个电影故事的起端就是因为天美姨死了儿子,她才会去做寄养,她一开始做寄养就是出于一种自私的心态,想重拾那种做母亲的感觉而已,只是她做着做着就投入了进去。

随着故事的发展,我觉得最后的结尾一定是要回归到这个儿子的身上,回到起点。儿子为什么会死?因为他的心脏有问题,他为什么会有心脏问题?其实也是天美姨遗传给他的。电影以这样的结局收场,其实我们也回归到了故事的开端,形成一个闭环,而不是一条直线。

虽然整部电影的基调是严肃低沉的,但是我注意到您在剧本中会时常会插入一些非常幽默的台词或画面。比如丈夫说:“养条狗吧”;又或者是姐弟二人被解救后坐在救护车上还没回过神来的那个镜头,在首映礼当时都逗笑了不少人。您本人在写剧本的时候有意识到这些台词、画面会起到一些调节作用吗?您是不是一个很有幽默感的人?

贾胜枫:其实我觉得电影里面轻松的地方还不少。因为彬叔叔这个人本身就很有幽默感,我们就是顺着彬叔叔的性格加入了一些轻松的元素,比如说比赛喝汽水、弹瓶盖的那个场景。

而天美姨是一个很认真的人,她是一个有点严肃,有时候有点凶的一个女人。所以我们需要的就是用她丈夫身上的幽默感去综合一下,因此会有意地加入一些比较轻松的一些桥段,例如露营那段观众的反应也不错。我感觉我自己其实不是一个很搞笑的人,会认真一些,可能更接近于天美姨?

电影中多次出现了突然黑场的画面,为什么会有这样的安排?在选用这样的形式的时候,会不会担心大众接受度?

贾胜枫:这个想法其实是我和张叔平一起去探讨出来的一个结果。我们都觉得点到为止就够了,都很舍得把多余的部分都剪掉。其实张叔平的剪辑一直以来也主要强调一个简洁的风格。

比如说你看他的《花样年华》,他非常喜欢简洁的语言,会留下大量的白,但是又有点蛛丝马迹在里面,让一点光透进来,然后让大家随着那个光源去看整个故事,碰巧这个语言也是我非常喜欢的。

黑屏就是其中一个例子,因为我是非常不喜欢用太多对白去推进剧情的,而喜欢用一些画面声音去讲故事。

电影中的黑屏让一些看得正投入的观众被迫被打断,但其实我的表达也正想是这样,我想说其实寄养家庭的本质就是如此,他们和小朋友融入了很多感情,但总会突然发生一些事情,就让他们的感情断裂了。

我只是把这种寄养家庭的感受形象化出来,把它变成黑屏而已,从而让观众尽量去接近他们生活当中的不舒适,形成所谓的那种割裂感。当你看着不舒服的话,其实那却正好是你最接近于寄养家庭心境的时候。

当然,我也想过这个手法肯定是会让很大一部分观众看不明白,但是我觉得不要紧,因为我觉得电影永远是向前走的。为什么我们现在的一些电影语言会有人看得懂?其实是因为在很久以前,一些电影曾踏出过第一步。也许它在当时也是很少有观众能看得明白,但是正因为它用了这样的手法,才让后面几十年的电影也用上相似的手法,大家才会越来越明白电影语言的进步,然后再不停地创新。

《流水落花》以空镜开场,又以空镜结尾,您对一些生活的装置物品、阳台、夏雨、虫鸣鸟叫展现出非常痴迷的一种状态,同时画面又是极简主义的,为什么会选择这样自然主义式,回归生活本质的拍摄方式?

贾胜枫:我觉得这些空镜是非常有意义的,不是因为它漂亮,而是它会传递讯息给大家。因为我们人和人之间的关系,其实就是在模仿大自然。你永远可以在大自然中找到一个类似的关系,比如说流水落花其实就是寄养家庭和寄养儿童的关系。

所以我是想把大自然中的一些关系也融入到人和人之间的关系中,做一个参照和对比,然后把这个电影的观感,扩大到整个世界,而不是仅仅局限于一个家庭的故事。

我拍的空镜中,除了窗外的鸟语花香,还包括了家里的一些家具的改变,这种道具的变化其实也是在表达着主角一些心态上的变化。比如为什么一开始家里的饭桌是方形的,然后到了寄养小花的时候却变成了圆形?为什么到了寄养姐弟的时候,沙发旁边摆放的是一个柜子?

大家会注意到莫社工上门检查的其中一项,就是这些家具它的边脚是不是非常锋利,因为特别尖锐的东西对小朋友来说是有危险的。而天美姨在一开始她没有想到这一点,因为她还没真正的投入进去。

但随着她越来越投入,她会改变家里的东西,去迁就每一位小孩,比如把方桌变成圆桌;到了寄养姐弟二人的时候,沙发旁换成了置物架,因为两个小孩其实会有很多东西,所以需要这样的道具让他们去存放私人物品。总之我就是通过这种道具的选用,去展现这个家庭的心境变化。

全片没有刻意使用煽情音乐,而选用了大量的环境音,同时我也有注意到最后结尾“流水落花”那场戏,您先是将所有背景音效全部抽离掉,然后等一个小孩将小花抛向河流后,再选用了类似于古筝拨弦这种纯乐器来配乐。您对于音乐、音效的选用有什么考虑?

贾胜枫:最后那个小孩其实是天美姨自己的儿子,她终于在最后看到了他自己儿子的身影。电影前面其实一直都没有拍过他的儿子,因为我觉得人死了,这是天美姨心里一个非常大的秘密,她是不会轻易想要让观众去看的,所以我觉得不应该经常用闪回去说她和她儿子是怎么相处的。所以最后可以说,因为天美姨看透了人生和这些小孩的意义,所以她才真正看到了他,再次看到了他儿子。

关于音乐,我很少用音乐,我喜欢的电影甚至都没有音乐。我喜欢用环境声来做出层次感,让大家去感受当时的那个环境。有一位导演影响我很深,他就是万玛才旦导演,他在今年5月份去世了。在当年我拍《飞往父亲的鸟》的时候,他是我的评审之一。

万玛导演当时跟我谈了很多关于怎么用音乐的一些禁忌,他说一般的电影用音乐其实用得非常功能性,当它想去烘托当时的情绪的时候,就用音乐来一下。

而这样做是很不好的,因为只有当你在现场导演安排的调度不够力量的时候,才会需要音乐去补助,其实音乐就是因为你当时的拍摄不足,在修补一些东西的时候才会想到的补救措施,所以不要把它变成一个普遍的做法。

他说他喜欢把将音乐作为一个情绪的出口,比如说当要发生紧张的剧情的时候,最好不要用音乐,要等到这个紧张的事情发生完了之后,再出音乐,把紧张的情绪去梳理掉,然后让观众去准备下一场戏。所以音乐可以作为一个出口来用,而不是作为一个烘托的作用来用。他让我受益匪浅,我也落实了这样用音乐的方法,把音乐放在了我觉得适当的位置。

大多数观众在看《流水落花》时,会觉得眼前的画面不是自己所认知的香港,它没有那种闹哄哄的烟火气,没有大多香港影视作品中的标志性建筑、逼仄的街道。您在选景时,好像刻意规避了那些固定的港式场景,这样做的原因是?

贾胜枫:首先,我希望电影是独特的,所以如果经常在其他电影出现的一些场景,我是尽量想避免去用的。比如说经常香港电影经常出现的,要么就是高楼大厦,要么就是那种黑社会聚集的比较拥挤的街道、旧区等类似地方,这是因为那些电影的类型需要用到这个场域。

但是在《流水落花》这个电影中,镜头主要聚焦于寄养家庭,而香港真正的寄养家庭,其实很多真的是住在农村这种比较偏僻一点的地方,因为如果安家在那些闹市,金融区,其实居住空间是非常窄小的。而成为寄养家庭的第一个条件就是你的家必须要够大,要有一个独立的房间让小朋友去住,这是现实问题。

其次是,我想用电影的选址去反映女主角的一个心态。其实人物生存的世界也是她心理世界的映照。当天美姨失去了儿子之后,她其实是不想接触人的,她会想远离人烟,也不是说隐居,但是起码她想越偏僻越好,所以你会在电影里面看到,天美姨接触的人是非常少的。

您对电影空间、用光的布局是很有深意的。比如第一次接到森仔时的那个画面,窗外在下雨,森仔从计程车上下来,镜头是从屋内拍摄出去的,屋内左上角点了一束暖光,和屋外的阴冷形成对比。又例如天美姨得知丈夫出轨后,两人很少再一起在阳台抽烟,而是用门框、窗格将二人分割开来。您对于空间、画面的想象是如何锻炼出来的?

贾胜枫:其实这种画面上的调度都是我和摄影指导一起去谈出来的,我们会一起讨论要用一个什么样的速度,什么样的构图去处理每一个场景。就比如说你刚刚说接森仔回家的第一镜头,其实我就是想在表达当森仔还没有进入这个家庭的时候,他的世界是非常冷漠的,而天美姨这个家庭起码能给到他一个小小的温暖,所以会有这个冷暖用光的对比。

而用门窗来隔绝,其实也是我们专门去设计的,因为我不想用太多对白,或者是事件去去说明他们的关系怎么样,更希望观众直接从画面上就已经能看得到。如果你看到他们被隔绝了,也就知道他们的夫妻关系其实已经越走越远。

电影曾在今年4月份北影节和许多北京的观众朋友们见过面了,后来又顺利去到上海、苏州,直到如今院线定档,近期走了好几个城市的路演,您会挖掘到内地观众有哪些特质吗?以及,您对自己第一部长片处女作这种一步步孕育的过程还满意吗?

贾胜枫:这次路演我去到了4个城市,北京的观众给我的感觉其实和香港的影迷比较接近,大家都很关心电影本身的语言,他们会问你很多电影中的处理方法,比如为什么会经常下雨?他们非常资深,我觉得非常有经验,一定都是看过非常多电影的电影迷。

而济南的观众有很大的不同,他们提的很多问题大多是关于社会现状的,他们很关心寄养家庭这个制度在香港到底是怎么一回事?比如他们问我为什么天美姨跟小花相处的这么好,而社工却不让她直接领养?

我就要跟他们解释寄养和领养是两回事,社工这样的做法,是在于防止一些本身想要领养小孩的家长,去借寄养的名头来试养小孩,比如说我试到第五个了,唉我觉得这个不错,又漂亮又乖又聪明,就这个吧!这样是非常不道德的。

而广州和深圳的观众,他们更注重于故事本身,更想搞清故事的因果关系。

总之,这几天,包括之前在北影节、上影节见到的观众,都让我非常感动,每一次映后直到结束都还有很多人在举手,这让我非常有感触,因为这表示观众都非常感兴趣,起码他们非常投入。其实电影拍出来就是想让大家感兴趣的,这是创作者最大的满足感。而我在这几个内地的城市都感受到了。

其实我也会遗憾电影在发行时机上不是最好。我还记得前几天有一个观众跟我说,他已经下载好网上的资源了,但是没看,想等着在现场看我的电影。

一方面是我感觉到了他的诚意,但是另一方面也表达了电影的一个现状。如果当时五、六月的时候可以和香港一起同步上映的话,那就非常完美了。但这也没办法,因为有很多程序要审批,有的时候还是有一些现实因素要去考虑。

但我相信电影其实和大银幕和小荧屏还是非常有区别的,不光只是画面大小,而是因为电影当中的很多细节其实只有在大银幕上才能感受到。只有在大银幕上,你才有可能捉到一些细节,也会看到这个故事冰山一角下还有更大的空间。

您有在计划下一部作品吗?未来是否有可能和内地影人合作,以合拍片形式让更多观众看到您的作品?

贾胜枫:关于下一个项目,我现在也还在构思当中,才刚刚开始写一些故事大纲,手里的想法也有几个,但还没开始剧本阶段。如果有适合的机会,我当然非常希望和内地合作。